“丝绸之路彩陶暨嘉峪关历史文化学术研讨会”论文一

丝绸之路远古的“巫符”研究[1]

——兼论丝绸之路与“古羌”文明通道

焦虎三

(中国非物质文化遗产研究院,四川绵阳 621000)

[摘要]:今天我们所见华夏文明史中较早的“巫”字符,出现于甘肃马家窑文化出土的彩陶纹饰中,其形与以后甲骨文中的“巫”字完全一致。通过对甘肃新发现两件带“巫”符纹饰人形彩陶艺术品(今藏甘肃省马家窑彩陶文化博物馆)的分析,可以证明“巫”纹的产生与代表女性的蛙纹存在着共生与同源关系,是一种代表原始生殖崇拜观的巫术符号。同时,本文还从族群扩散角度、文化扩散角度以及农业传播角度,兼论了“丝绸之路”远古的东西方文明交融,认为以“古羌”为主体创造的文明,他们开拓出欧亚大陆早期的文化与族群交流的大通道,这为以后“丝绸之路”的成型打下了最早的基础

[主题词]:马家窑文化 古羌 巫符 彩陶 丝绸之路 东西文化

“丝绸之路”是指起始于古代中国,连接亚洲、非洲和欧洲的古代陆上商业贸易路线。一般认为,“丝绸之路”源于汉代,在中国境內,涉及今陕西、甘肃、新疆等省(自治区)。“丝绸之路”不仅创造了古代欧亚大陆最大规模的商品与文化交流,而且,在中国境內,“丝绸之路”途经各省也有着各自灿烂的历史与文化。其中,以甘肃省为代表的新石器文化,在华夏文明史中占据着重要地位,本文研究的历史基点,即在这一历史时期,年代约为距今5000-4000年,故文中称为“‘丝绸之路’远古时期”。

一、马家窑“巫符”彩陶简介

今天我们所见华夏文明史中较早的“巫”符纹饰(![]() ),出现于甘肃省马家窑文化出土的彩陶纹中,在甘肃新发现的两件带“巫”符的彩陶(今藏马家窑文化彩陶博物馆),符纹其形态与以后甲骨文中的“巫”字字体完全一致。当然,该原始符号自然还不能如甲骨文般称之为较成熟的文字,但视为带巫术性质的符号应是妥切的。本文就此一新发现及相关问题浅谈些认识和看法。

),出现于甘肃省马家窑文化出土的彩陶纹中,在甘肃新发现的两件带“巫”符的彩陶(今藏马家窑文化彩陶博物馆),符纹其形态与以后甲骨文中的“巫”字字体完全一致。当然,该原始符号自然还不能如甲骨文般称之为较成熟的文字,但视为带巫术性质的符号应是妥切的。本文就此一新发现及相关问题浅谈些认识和看法。

事实上,对于这一时期彩陶上出现的符号,现代学界都认为应是有明确的象征意义的:“在乐都柳湾马厂类型墓中出土的彩陶壶上发现了数十种符号。报道者认为这些符号‘可能起了原始图象文字的作用’ ,这些符号的出现至少可以说明, 当时的人们已经借助于一些符号帮助记忆, 或是表达一定的意念。”[2]

今新发现马家窑文化出土中带“巫符”彩陶共有两件,均藏于甘肃临洮县“甘肃省马家窑彩陶文化博物馆”。据该博物馆资料记载,一件出土于甘肃临夏,为残片修复,侈口,鼓腹,腹旁带耳。陶中腹画有一女性,头部眼、嘴分明清晰,身形似蛙状,下身突出女阴,其状红色带毛,女阴内又有一核,似表子宫,女子四周各对称饰有两对“巫符”,一对位于头手之间,一对位于手脚之间;(图一)一件出土于原临洮西乡二十里铺(现归属康乐县虎关乡关北村),侈口,鼓腹,腹旁带耳。其人形与上件完全相同,下身女阴表形方式也一致,只是女性四周饰“巫符”更多,共有十二处,其分布状特殊,有非对称之状,也有对称之状,即:头手之间显对称,各饰二处,手脚之间,左单右双,左饰3处,右饰2处;脚下呈非对称,只在右处绘3处。(图二)

|

图一: 甘肃临夏出土“巫”符彩陶 |

图二: 临洮西乡二十里铺出土“巫”符彩陶 |

|

|

|

图据: 甘肃临洮县马家窑文化彩陶博物馆

二、“巫符”彩陶的解析与分期

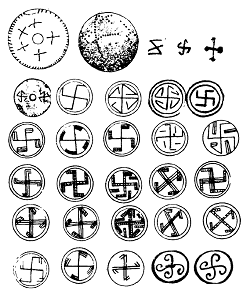

在对此纹符的认识与研究上,笔者首先以为,应将“巫纹”与“卐字纹”(卍字纹)和“十字纹”放在一起加以综合认知,因为这三个原始符纹不仅形式相似或相近,存在密切的关联,而且其原始指意也存在着同源性。如吴均认为卍形符号:“从甘青彩陶纹饰上, 可以明显看出它是十字纹符号演变而来。凡陶球、陶纺轮、陶盆、陶罐、陶壶等等之上都绘有它。《青海柳湾》(上) 27 页图二五之第10 图(标本6

04 : 5) 马家窑文化半山类型的陶球上的![]() 形符号和31 页图二六之6 图(标本6 61 : 3)半山类型陶纺轮土的

形符号和31 页图二六之6 图(标本6 61 : 3)半山类型陶纺轮土的![]() 形符号, 似可认为由十字形纹演化为祀形符号之早期型。”[3]他认为卍形符号之演化如下图:(图三)

形符号, 似可认为由十字形纹演化为祀形符号之早期型。”[3]他认为卍形符号之演化如下图:(图三)

图三:卍形符号之演化

图据:《论甘青彩陶纹饰中卍形等符号的演变》

英国藏家专家罗伯特·比尔在专著中不仅认为“卐字纹”符号遍布于每一个已知文化中,而且认为“普遍接受的观点认为它最初是太阳的象征,源于太阳在四方和四季的运行。”[4]而苏北海通过对新疆约22个地点中大量岩画的考察与研究,认为“卐字纹”与“十字纹”均为蛙肢纹的抽象变形,是女性生殖崇拜的象征,为远古先民表示女性子宫的象征符号:“在新疆岩画上还有一种引人注目的特殊印记卍,如在库鲁克山兴地岩画中就有氏族印记卍。且未县昆仑山木里恰河岩画中也有氏族印记卍。这种印记实际也是母系氏族社会对女性生殖器崇拜的产物。这种生殖崇拜文化直至公元8世纪时还在龟兹(今库车)吐勒都尔一阿库尔遗址出土了两块土坯,一块上刻有男根,一块上刻有卍符号,断代为公元750—800年;可见远古生殖崇拜文化深远的影响。”[5]苏北海以出土的一对彼此意义相对的土坯图符相参照来对“卍”进行判读,其观点也更加据有说服力。而在孙新周看来,一方面,“现代学者们对十字纹、卐形纹样的文化象征,在看法上趋于一致,认为它起源于先民们对太阳的崇拜。卐形纹作为太阳的象征符号,早在新石器时代就已经出现了,在马家窑文化的彩陶上不乏其例”,[6]但他同时又举在特洛伊古城的废墟中出现的一个距今已有4000年的女性偶像为例,其像在阴部倒三角形中即绘有“卐字纹”,由此认为:“先民们如此崇拜太阳并将其意象化、符号化,其用意显然是他们把太阳视作至高无上的天神。在他们的心目中太阳是万物之源,是主宰世界的最高的神祇,也就是繁衍万物的生殖大神。在阿尔贡魁(美国最大的印第安族)语中的‘Kesuk’(太阳)就是来自意为‘给以生命’的动词。在英文中太阳也正如其名字‘Sun’(生殖者)。如果说‘卐’纹是太阳的符号,那么,它同时也就是意指生殖的符号。”[7]

从以上分析可以看出,马家窑文化出土这两件彩陶中的“巫”符,其文化特质据有如下特点:

(一)、在“巫”纹的起源问题上,与吴均不同,苏北海认为应是蛙肢纹的抽象变形,这种认知也是较为客观的,起码“巫”产生的条件与女体蛙纹之间,从这两幅彩陶图来看,存在密切的共生关系。唐汉在解译甲骨文时,又曾认为蛙纹并非指代蛙,而是表亦婴儿手脚踢伸的抽象图案,为甲骨文“未”的初形,是带生殖崇拜意义的图纹。[8]从这两件彩陶的图案来判读,这种见解也并非毫无道理。这说明,“巫”纹的起源问题可能据有多重性。

面对这两件彩陶,现在起码我们可以认为,表示“女性形体”或表“动物中的蛙”这两种含义,在马家窑文化的蛙纹中是同时存在的,其含义可能存在互通。邱立新在《彩陶蛙纹、神人纹歧议评考》一文中认可张明川的观点,即“以蛙作这种花纹的命名是不全面的,因为只是马厂中期这一阶段的彩陶上的神人纹与蛙有相似之处,如从整体上观察比较,神人纹与蛙的基本特征并不相同”,[9]分析固为客观,但“神人纹”所引证的图案下部均为男根,而以上两件彩陶,下部为洞开的女阴,内又有一图,似分娩之形,可见“神人纹”与“蛙形”也并非毫无关联;而有学者将“蛙纹”释为:“蛙纹符号在甘青彩陶纹饰中多式多样, 是很流行的一种符号。有整个蛙形纹、蛙肢形纹、各种变体的拟蛙纹以及同人面像杂揉融合在一起的蛙纹等。蛙在本教巫术中被认为有表达独特使用的功能, 执行着抗御强暴的效能和进行凶猛的行为, 在巫术诅咒中颇令人畏惧。甘青彩陶纹饰中各种形象的蛙纹, 极有可能是被赋予抗御自然力和自然物的侵袭、危害功能的神秘物”[10]之说,现在看来,依据并不明确。上述两件带“巫符”的彩陶,中心的女性图案生殖崇拜的特征明显,证明原始的“巫”纹,其表现意义确与原始的生殖巫术观有关。

(二)、将之视为带原始生殖信仰意指的符号,也是客观的。半山—马厂文化时期,在彩陶上“卐字纹”与“![]() 纹”大量出现,证明其已从简单的纹饰上升成为有较固定旨意的符号,具备了成为文字的基本特质与初形。游修龄在研究中国原始农业历史时认为,生殖崇拜与祖先崇拜是两个相互联系但又各有差别的原始信仰行为,他认为,“从起源上看,当是生殖崇拜在先,通过对生殖崇拜的思维的抽象凝集,提升形成祖先崇拜。”[11]在人类早期的母系氏族社会中,妇女在生计与家庭中所处的中心地位,原始人对人口及族群繁衍的强烈愿望,意味着女性的生殖崇拜及母系祖先崇拜是这一时期原始信仰行为的中心内容之一:“原始母系氏族社会时期,人们只看到婴儿从母体分娩出来,不知道男子对形成胎儿的贡献,所以最初反映的是女性生殖器崇拜,也是女性地位崇高的象征。”[12]这两件甘肃马家窑文化出土彩陶中的“巫符”,专饰于女性四周,此画像中女阴特征明显,内又饰有子宫,应是鲜明体现出了这一历史事实。约翰·B·诺斯等人,这类绘画和雕剂,大多是用来表现生育力巫术和氏族母亲的崇拜,[13]结论是相同的。

纹”大量出现,证明其已从简单的纹饰上升成为有较固定旨意的符号,具备了成为文字的基本特质与初形。游修龄在研究中国原始农业历史时认为,生殖崇拜与祖先崇拜是两个相互联系但又各有差别的原始信仰行为,他认为,“从起源上看,当是生殖崇拜在先,通过对生殖崇拜的思维的抽象凝集,提升形成祖先崇拜。”[11]在人类早期的母系氏族社会中,妇女在生计与家庭中所处的中心地位,原始人对人口及族群繁衍的强烈愿望,意味着女性的生殖崇拜及母系祖先崇拜是这一时期原始信仰行为的中心内容之一:“原始母系氏族社会时期,人们只看到婴儿从母体分娩出来,不知道男子对形成胎儿的贡献,所以最初反映的是女性生殖器崇拜,也是女性地位崇高的象征。”[12]这两件甘肃马家窑文化出土彩陶中的“巫符”,专饰于女性四周,此画像中女阴特征明显,内又饰有子宫,应是鲜明体现出了这一历史事实。约翰·B·诺斯等人,这类绘画和雕剂,大多是用来表现生育力巫术和氏族母亲的崇拜,[13]结论是相同的。

(三)、两件彩陶中人物均表示女性,这点是确切无疑的。而人物身两侧均有羽状之饰,这点与原始萨满教所述早期巫师身饰羽毛可能存在联系,如依满族《两世罕王传》、《乌布西奔妈妈》等传世长篇口头传统记载,早期萨满身的上身白光耀眼,它是由羽毛编成的羽服,或用东珠串编的“光服”,它们代表着光明,飞翔邀游全靠太阳光芒,天光—色。萨满灵魄飞天。萨满帽上饰飞鸟,服饰肩部带鸟饰,身上披鸟羽,象征鸟翅膀,这时萨满便化形为鸟。[14]一方面,人物身两侧均有羽状之饰可能本身即为巫物:“用图腾的皮、羽、角、齿等制作面具或冠帽、衣服,模仿图腾作假形化装。这种假形化装是图腾崇拜常见的表现形式之一,它经常在原始初民举行的各种仪式中使用。”[15]另一方面,人物身两侧均有羽状之饰可能也为“饰物”:“对于原始先民来说,佩戴面具只是假形化装的手段之一,为了改变形貌,他们在佩戴面具的同时往往还采取其它一些辅助手段进行装扮。例如,在面具顶部或四周饰以羽毛、花朵、树叶、果实、串珠、贝壳、头发、植物纤维等,或者用土红、白垩、黄泥、木炭在身上绘满各种图案纹饰,或者将整张兽皮披挂在身上,或者穿上某特殊的服装,这样更能突出和加强面具的整体效果,使面具的功能充分地发挥出来”。[16]但有一点很重要,这极有可能是我们今日所见“原始萨满巫师身饰羽毛”最早的例证之一。

从色彩来看,画面共用红、黑两色,黑色较多,而关要之处均用红色加以突出,似为“尚红”的习俗。

(四)、此两件彩陶,从艺术类形而言,可总归于马家窑文化的“人形彩陶艺术”之中,属于单绘人像类。

重要一点在于,柳春诚在判读柳湾马家窑文化马厂类型出土的一件裸体人像彩陶时,曾认为它所代表的“正是青蛙图腾崇拜朝着女娲造人神话过渡时期的一种文化形象, 如果说柳湾裸体人像就是寓意着女娲形象, 那么女娲形象至少在我国新石器时代便已产生。”[17]从这两件带“巫”符的彩陶来看,也完全体现出这种过渡时期的文化特质。

(五)、关于此两件彩陶的分期问题。段小强曾对马家窑文化不同类型时期的彩陶蛙纹有过分析与归纳,他认为“马家窑文化中期(半山类型),蛙纹开始变得有些神秘了,它往往以蛙人合一的形式出现,有些学者将其冠名为‘神人纹’”,[18]依这种断代标准来看,将之定为半山类型(“半山—马厂文化”半山期)的产物应是较为妥当的。[19]在此类型中,原发现有蛙纹下部饰男根的,而此两件饰女阴,应属首次发现,年代上也应更早,可能为半山类型(半山期)早期,也不排除为马家窑类型晚期所作。另,甘肃马家窑文化早期曾出土一件人形纹大口彩陶罐(图四),口径12.8厘米,高18.3厘米。侈口,鼓腹,双耳,平底。口沿绘黑色条带,人首突出双眼与嘴巴,人形腹部胀大,似为女性怀孕之状,但并见突出女阴纹饰,人形周边均饰“十字纹”与水波纹。[20]将之与以上两件彩陶比较,这种演化也符合原始艺术由写意向写实的变化过程。[21]故以上两件彩陶属马家窑类型晚期以后的作品应是确切的。笔者建议将这两件彩陶暂命为:“半山类型女阴蛙纹巫符彩陶”。

图四:甘肃马家窑文化早期的女性蛙纹

图据:《甘肃彩陶研究与鉴赏》

三、“巫符”的族属

马家窑文化的创造者,现大多认为是远古羌人,如严文明就认为:“关于甘肃地区各期彩陶文化的族属问题,是一个颇侥兴味而又不容易解决的课题。根据历史记载,先秦时期生活在甘肃地区的居民主要是戎、羌各族。戎居东而羌偏西,戎族各部落有许多与华夏族杂居,后来绝大部分可能已融合为汉族的一部分了。羌族同华夏族也有密切关系.商代卜辞中就有许多伐羌和获羌的记载。《后汉书·西羌传》以为‘羌之本,出自三苗,姜姓之别也’。意思是说他们同华夏族的姜姓本是同出一源的。传说姜姓的发源地在关中,而甘肃地区各期彩陶也是起源于关中地区的,这当不是一种偶然的巧合。”[22]严格而言,他们可能极为以后史称“戎羌”或“西羌”的羌人远祖之一,有学者(包括笔者在内),将之称为“先羌文化”,以别于以后羌文化因素鲜明的“古羌文化”时期(齐家文化时期)以及有文献明确记载的“西羌文化”时期(殷商至汉),较有代表性的文论如尚民杰认为:

齐家文化处于氏族制度逐渐崩溃的时期,它比现在被人们认为时代较早的可能是属于羌人文化的“火烧沟类型文化”、卡约文化、辛店文化的时代还早。如果说“白石崇拜” 可以算作羌人至少是一部分羌人的一大特征,那么,至少齐家文化对它的影响是很大的,或者说这种习俗从齐家文化时期就开始了。其次,如畜牧经济的因素亦可由齐家文化中窥其先声,而“结辫”和“被发覆面”的习俗在甘青地区马家窑文化中就能找出实例,马家窑文化的时代比齐家文化更早。而且马家窑文化有着自身的特点,又广泛地分布于甘青地区,在它存在的千余年间并无其它文化在这一地区与它平行发展,在它以后便是齐家文化,因此我们认为,“羌人文化”的源应由此而起, 似乎不至大谬。[23]

在同一文中,作者又认为:

考古学研究的深入,为羌族史的研究开辟了广阔的道路。人们不仅已经开始探讨羌人文化的内涵,而且也着手解决她的起源问题。羌人的早期文化主要分布在甘青地区,那么,也只能由甘青地区的原始文化中去寻求她的源头,就象人们在探索夏文化的起源时总是把中原地区的龙山文化作为主要对象一样。如果我们把青铜时代可能是属于羌人创造的考古学文化称为“羌人文化”,那么,是否也可以把对这些青铜时代文化有很大影响的早期考古学文化,称之为“先羌文化”,就象已有的“先商”、“ 先周”文化一样,这样一来对于羌人文化就已经有了发生、发展的两个时期。[24]

笔者在相关论文也认为:“现今国内考古学界对于黄流上游地区新石器时代至青铜时代文明发展、演化的次序,有个总体的认同,即以马家窑文化为中心,其分布区域大致为:从陇西黄土高原为中心,东起渭河上流,西到河西走廊和青海省,北达宁夏回族自治区南部,南抵四川省北部、西北部,在这片广大的区域内,马家窑文化上承仰韶文化(含石岭下类型),下启齐家文化、卡约与辛店等文化,学者们大多将马家窑文化视为‘古羌先祖文化’,而从齐家文化起始,便可正式称为‘古羌文化类型’。”[25]此外,谢端琚、俞伟超等学者也持此观点。[26]故本文中将之视为远古羌人的巫术符号。

四、远古羌人的“巫纹”与“巫”

在新石器中、晚期至青铜时代,古羌人在西北地区遗留下大批的岩画。如盖山林就认为,在远古时期,羌一直是西北地区的主体民族:“从岩画看,甘肃河西和靖远岩画,青海的天峻庐山岩画在题材、风格上都很相近,见于靖远和嘉峪关黑山的人物岩画,从人的服饰可以清楚地辨识出羌族的装扮。羌族岩画在内容上有一个显著特点是牦牛、狩猎甚多,在表现手法上,多采用单线勾画轮廓。”[27]其在评判甘肃省黑山岩画时就认为:“从我国古代历史看,早在春秋战国时期,羌族在西北地区就是个强大的民族,后来匈奴强盛,逐渐进入西北地区,羌族退居青海、甘肃河西走廊一带。秦至汉初,大月氏活动于祁连、敦煌间,不久由于匈奴的进逼,而西迁葱岭,匈奴则据河西一带。根据以上历史背景,黑山岩画应是羌族或大月氏的作品,但最有可能是羌族制作的,因为青海岩画及整个河西走廊岩画与此相近。”[28]高国潘曾认为原始岩画艺术本身就为巫术行为,是“巫术岩画”,他举岩画中常见与普遍的游牧图为例:“所有这些放牧的巫术岩画,被认为对牧业丰收具有某种保护的巫术力,它能保证牧口的健壮,因此,原始人在岩上便大画特画各种放牧图。”[29]

已被学者认为由古羌人绘制的约在3000B.C的且末县古代岩画中;[30]在2000B.C~A.D.800被学者认为与古羌人存在密切的新疆温宿县天山原始岩画中,[31]有大量的游牧图和狩猎图,也可见原始的“巫纹”,(图五)这更进一步说明了古羌“巫纹”(符)应用的广泛性及其从岩画至陶画这种历史的产生、发展进程。就岩画而言,“在内蒙古、宁夏、青海、新疆、广西、福建等省区,都发现了生殖崇拜岩画。这类岩画按其表现形式有如下几种:一是对男女生殖器的表现。其中有对男根女阴的单独刻绘,也有对男女人体的表现,并突出表现性器或乳房。男性生殖器作挺举状,女性生殖器通常用胯下一圆点或圆圈表示。”[32]这种女性生殖器下加圆点或圆圈的表现方形,与今见马家窑彩陶上的符纹完全一致,这些岩画点,经C14与微腐蚀断代等科学测定,部分年代或在马家窑文化之前,或与马家窑文化大致同期,证明从岩画至陶画,其艺术表达与信仰方式存在相连性。

胡新生在论及中国古代巫术时认为,在我国新石器时代就出现了最早的巫术乐舞和巫术咒符。[33]甘肃马家窑文化彩陶中的“巫符”以及绸之路古代岩画上的巫纹(符),从一个方面为这一认识提供了直接而有力的证据。

图五: 丝绸之路古代岩画的巫符纹

|

新疆且末县古代岩画 |

新疆昌吉地区古代岩画 |

新疆温宿县天山原始岩画 |

|

|

|

|

图据:《丝绸之路岩画艺术》

此外,李零在《先秦两汉文字史料中的“巫”》中认为:“中国古代历史,特别是黄河流域的历史,一直是在欧亚大陆的两大扳块即游牧地区和农耕地区长期对抗的背景下而展开。我国北方的草原地区,向北向西延伸.东西数万里,上下几千年,各种民族曾以此为舞台,迁徙流转,交汇融合,情况十分复杂。但跟我们关系最大的,还是阿尔泰语系的各族。我们必须先把离我们最近的这块儿搞清,然后才能讨论它与中亚、与西亚、与欧洲是什么关系”。[34]在该文中,他认为先秦时巫觋的产生及汉字中的“巫”字,与阿尔泰语系中诸族,如通古斯语族、突厥语族的关系,是否有关是个值得考虑的问题;此外,他也认为:“‘巫’自商代以来地位比较低,这从几点可以看得比较清楚。一是他们常常被用作牺牲,常常被人用‘水’、‘火’杀死;二是他们的地位不仅‘王’之下,在‘祝宗卜史’之下,还被中国的官僚知识界(‘士大夫’)所贱视,地位与工匠、商贾、倡优一类相近,是禁止作官的。”[35]众所周知,羌在殷商作为人牲是最为普见的,其数量也最为庞大。用作牺牲的“巫”,是否存在,甚至专指“羌巫”,笔者以为也是另一个值得加以考虑的重要问题。毕竟,在新石器时代中、晚期至商周,从已有文献和考古发掘来看,巫觋经常参与重大决策,在宗族和国家威信很高,如巫咸曾助商王治国,巫贤曾辅商王祖乙,有学者还认为,商王本也应集“王”与“巫”为一身,因为甲骨文中不少占卜应为商王亲为,如商以“巫”为牲,此处之“巫”如将之看为殷人视为敌方的“羌巫”,就完全合情合理了。据饶宗颐统计,“岳”多见于武丁时的甲骨文刻辞中,署名者凡数十版,[36]此人物中不仅有“妇井”、“妇宝”、“妇丰”之类殷商“王妇领兵制”衍生出的权贵,也有“羌![]() ”、“羌立”之类的羌人,是可为证。巫称喜在论证中认为殷商确实存在过“贞卜集团”:贞人“都是人名、地名、族名合一的。这正说明这些人在自己部族的属地为部族首领,供职于殷王朝则为贞人。正因为这些人是诸部族的代表,有部族势力作后盾,所以他们在殷商王朝中颇有政治地位”,[37]看来,甲骨文中的“羌巫”,是敌方还是部份臣服商的羌部落的首领,似可再探讨。本时期甘肃省辛店文化彩陶出土有一件“双犬纹巫师像彩陶壶”,人形绘于彩陶壶两侧壶柄的上方。人物头戴兽形面具,赤身裸体,似持物而舞。孙新周认为巫师所戴动物面具当是狗头面具无疑,而人作持物而舞之状,与甲骨文的“巫”含义相同,“

”、“羌立”之类的羌人,是可为证。巫称喜在论证中认为殷商确实存在过“贞卜集团”:贞人“都是人名、地名、族名合一的。这正说明这些人在自己部族的属地为部族首领,供职于殷王朝则为贞人。正因为这些人是诸部族的代表,有部族势力作后盾,所以他们在殷商王朝中颇有政治地位”,[37]看来,甲骨文中的“羌巫”,是敌方还是部份臣服商的羌部落的首领,似可再探讨。本时期甘肃省辛店文化彩陶出土有一件“双犬纹巫师像彩陶壶”,人形绘于彩陶壶两侧壶柄的上方。人物头戴兽形面具,赤身裸体,似持物而舞。孙新周认为巫师所戴动物面具当是狗头面具无疑,而人作持物而舞之状,与甲骨文的“巫”含义相同,“![]() (巫),形同有人立于其间,头顶天,脚立地,两手持物而舞”,[38]他进一步认为“可以断定彩陶壶上的巫师就是史前时代的萨满巫师的写真,无疑是可信的”,[39]笔者认为,这正是此时期古羌巫风盛行的真实写照。

(巫),形同有人立于其间,头顶天,脚立地,两手持物而舞”,[38]他进一步认为“可以断定彩陶壶上的巫师就是史前时代的萨满巫师的写真,无疑是可信的”,[39]笔者认为,这正是此时期古羌巫风盛行的真实写照。

五、关于丝绸之路远古“巫符”的初步结论

首先,对于甘肃马家窑文化与华夏文明伊始期的关系,甘肃马家窑文化对华夏文明产生与成形所做出的贡献,这些重大问题,我们都需要重新认识与定位。如段小强认为,甘肃是世界上最早产生彩陶的地区之一,也是彩陶文化最为灿烂辉煌的地方。甘肃彩陶从距今8000年前的大地湾一期文化起,经师赵村一期文化、仰韶文化、马家窑文化、齐家文化,直至辛店文化、沙井文化的下限,即距今2500年前后的春秋晚期,时间跨度长达5000多年,经历了产生、兴起、繁盛、衰退的发展阶段,构成了完整的彩陶发展史。在中国史前考古,特别是对华夏文明起源的文化史研究中,甘肃彩陶文化有着不可替代的研究价值:“甘肃陶器,特别是甘肃彩陶的发展脉络同样是判断华夏文明起源、演进最重要的标志之一。甘肃彩陶,起源时间最早,延续时代最长,分布面积最广,出土数量最多,造型最为独特,色彩最为艳丽,发展脉络最为清晰,特别是马家窑文化的彩陶,绚丽多彩,大气磅礴,达到了世界‘彩陶艺术的巅峰’,代表着中国彩陶艺术灿烂辉煌的最高成就,堪称全国之冠,世界人类远古文化之最。甘肃彩陶文化是华夏文明之源,是中国传统文化发展之根。”[40]甘肃马家窑文化出土的这两件较早的带“巫符”的彩陶,其形态与以后甲骨文中的“巫”字字体(《新甲骨文编》收录20个)完全一致。这说明,马家窑文化与以后的华夏文明据有一脉相通的联系。(图六)

图六:马家窑彩陶与甲骨文中的“巫”

|

马家窑文化的代表巫纹(符) |

甲骨文中的巫字 |

|

|

|

图据:《新甲骨文编》

又以马家窑文化出土的这两件彩陶为例,其女阴与“巫符”的图案纹式与构图方式,与今甘肃文县一带白马人(即白马藏族,为古氐羌后裔,1949年后的民族身份认定工作中被划入“藏族”。以下文中统一称“白马人”)发现的清代至民国时期服饰图纹中表现最为普遍与核心的“女阴太阳纹”类型上完全对应,即方式均为对称构图:女性生殖符号(彩陶为女性蛙纹+女阴纹,白马人服饰为女阴纹)居中,左右再对称装饰“巫符”或“字纹”和“十字纹”;其生殖巫术的意旨,两者也完全相同。[41](图七)这不仅说明了白马人服饰文化历史的悠远与珍贵,另一方面也证明了白马人历史上与马家窑文化之间天然的关系,其文化与远古羌文化也应存在着一脉相承的联系。

图七:马家窑彩陶“巫”纹与白马人服饰“巫”纹构图结构

|

马家窑彩陶“巫”纹 |

白马人服饰“巫”纹 |

||

|

|

|

|

|

|

构图原则: 左:卐 中:女阴(蛙形)右:卐 图据:甘肃省马家窑彩陶文化博物馆 |

构图原则: 左:太阳纹 中:女阴纹 右:太阳纹 图据:《陇南白马人民俗文化研究·服饰卷》 |

||

其次,通过分析我们认为“巫纹”的产生与代表女性的蛙纹存在着共生与同源关系,是一种代表原始生殖崇拜观的巫术符号。也有学者推断“蛙纹是马家窑氏族的图腾”,[42]“马家窑类型时期出现的具象蛙纹多饰于陶器的内底。其构成适合与罐底圆形的适合图案,所以多为圆形蛙体。神人纹多饰与蛙体内部。自然界中的蛙类在人们眼中具有非凡的生育能力,每逢春夏交际,河塘,湖泊之中多有蛙卵,数量惊人。蛙纹的出现表现了原始人们对生活的一种美好期望,也可以说是一种图腾崇拜。”[43]蛙纹的确是马家窑及半山一马厂彩陶文化的一个代表性符号,广泛出现,证明在当时据有普遍性意义与某种权威性,所以也不排除它的意义可能已超越单纯的“巫术纹饰”,上升成为固定旨意的“巫术符号”,在表达原始生殖崇拜观的同时,据有更高层次上的作用。“马厂彩陶的装饰纹样,常见的有折线、回纹。而以人形纹或称蛙纹最具特色,有人认为这是当时反映人格的神灵。从纹样上看那些示意性的动物形象如果代表的仅是某些动物及其相互关系,那么人面与动物形象合一的现象则说明.这些动物形象及作为替代物的示意性符号,大约还暗喻着某些特定的有关人的另一层含义。这种观念明显带有深刻的历史投影。”[44]

同时,此处的蛙纹,具象为“蛙”,指代“女性生殖和产孕”,甚至具象可能也同时为生殖繁多的“鱼类”,这三者之间,在早期的原始信仰中,两个具象(“蛙”和“鱼”)可能是表示同一个指代(“女性生殖和产孕”)。这点在藏族古文献中是有所记载的。如《贤者喜宴》便言,吐蕃王朝第29代赞普赤年松赞以后,“赤年松赞与妃没庐萨莫杜杨娴之子为仲年代如。此子因疑虑之病致使身受癞病之苦。侯后,他自达布娶一名为琛萨路杰之美女,此女后来变丑,问其原因,美妃答道:‘我家乡有一种食物,因无此物,是否由此之故?’于是赞普遣人取之。随后女仆取回众多油烹青娃,并置于库中。琛萨路杰因食蛙而复变美。仲年代如想到,我也食之。遂以钥匙打开仓库之门,因见蛙尸,而生疑虑,遂之染疾。其时,吐蕃其他地方不食鱼,而称达布为蛙食之乡。据谓,该地食鱼,并称鱼为蛙。”[45]此处言及达布之地为“蛙食之乡”,也称鱼为蛙,颇引人深思。汉藏语的同源性研究现已证明两种语言间确有同源关系,也存互借之处,虽然现行的核心词与原始语言相比很多可能已经面目全非,但也不排除部分现行的核心词与原始语言相比仍保留着同源性,[46]如甲骨文中的“来”与今藏、羌语中的“青稞”和“麦”。[47]故也不排除因青藏高原特殊地理带来的“隔离”,部分原始语言及语意在本区域较为长久遗留下来。故笔者认为,达布称鱼也为蛙,应为第二种情形,似可证明原始蛙纹的图纹据有泛义,具象为“蛙”,可能也具象据有繁殖力强大特征的“鱼类”,与巫术思想结合,指代延伸出“女性生殖和产孕”的象征,创造出“生殖崇拜”的巫意。[48]关于此点,2002年甘肃景泰出土一件马家窑文化半山类型的“彩陶葫芦折线纹壶”,蛙纹中心图案似女性身体曲线,内饰密布的鱼网纹,可为一证。(图八)

图八:彩陶葫芦折线纹壶

图据:《甘肃考古文化丛书·彩陶》

再次,赵国华认为,蛀纹(蟾蜍纹)是中国母系氏族社会文化遗存中的第二种基本纹样。它比鱼纹出现稍晚,分布更为广泛。东起河南省渑池县著名的仰韶村,河南陕县庙底沟,中经陕西省华阴县西关堡,临潼县姜寨,西至甘肃马家窑,青海省乐都县柳湾,有众多数量的蛙纹彩陶出上,蛙纹既有象生的,写意的,也有抽象的,纹样之丰富多彩,色彩之绚丽和谐,为世界所罕见。[49]同时又认为:

马家窑文化中的“卍”、“卐”纹样,起初是蛙肢纹变形为“雷纹”,蛙爪犹清晰地摹画出来;进一步的演化是蛙爪消失,变成单纯的“雷纹”;尔后,所谓“雷纹”开始朝着四个不同的方向勾画,开始形成“卍”纹样。刚刚形成的“卍”、“卐”纹样,有时故意留下蛙爪的痕迹,以后才演变得简洁明快。不过,作为彩陶上的一种抽象蛙肢纹的纹样,“卍”、“卐”常常是变形的;而作为彩陶上的——种符号,“卍”、“卐”则是十分简明的,没有赘笔,如同我们今日所见的一样。马厂类型彩陶卍字纹单独纹样有多种。

作为一种符号出现的时候,马家窑文化中的“卍”、“卐”为什么要画得简洁明快呢?我们认为,这是为了使之能够清楚地表明一种特殊的意义,即表示“九”。[50]

而严文明以为,从半坡期、庙底沟期到马家窑期的鸟纹和蛙纹,以及从半山期、马厂期到齐家文化与四坝文化的拟蛙纹,半山期和马厂期的拟日纹,可能都是太阳神和月亮神的崇拜在彩陶花纹上的体现,[51]并不认为其与“巫”纹(符)据有联系。马家窑彩陶上巫纹(符)的演化与具体寓意固然是个复杂而多学科参预的工作。笔者在此只以为,一方面,严文中认为,包括蛙纹在内的这些原始纹符,与以后中华民族的信仰和传统观念有联系是无疑的这一观点,进一步说明甘肃彩陶文化是华夏文明之源,是中国传统文化发展之根的这种结论并非空穴来风;而赵文的观点提供了新的思路,从另一个角度,也进一步证实巫纹的产生与蛙纹以及原始生殖崇拜之间应确有密切关系。

最后,此两件带“巫符”的彩陶是总属于马家窑文化的“人形彩陶艺术”中,故应置入对马家窑文化“人形彩陶艺术”整体性的认知中更加深入进行研究。古羌人形彩陶艺术的出现与表现,是历史与社会属性、实践与艺术属性、精神与信仰属性的共同作用,也源于当时社会组织结构中政治权利的强调与原始宗教思想的启蒙,这说明,远古羌人的“巫符”,是一套包含社会经济与文化信仰等综合体的寓意体,换而言之,这一套综合性的寓意体多方面共同促进了“巫纹”至“巫符”的演化。如马厂文化出土的一件彩陶人面形双耳壶,壶口塑有人头像,腹绘有蛙纹,如果说蛙纹代表人口的兴旺,代表出文化信仰的寓意,那么,壶口高居其上的人头像,无疑代表出统治的权力与地位,这又是社会经济与政治制度的产物;我国包括马家窑文化在内的新石器时代“人形彩陶艺术”有许多本来应是带巫术性质的面饰之物:“面饰是系佩在身上用作装饰和辟邪的小型面具,系佩位置通常在胸前、臂上或腰间。长宽一般在2至8厘米左右,顶部或两侧钻有小孔,以供穿系之用。造型可分为人面和兽面两类,而以人面形的居多。面饰通常以砾石、玉石、兽骨、象牙等制作,也有用陶土、青铜、黄金制作的。我国曾在四川、甘肃等省出土若干新石器时代的面饰.最早的距今大约6000年左右,有的学者认为它们可能是原始人以护身的灵物,主人生前将其作为护身符系佩在身上,死后将其作为殉葬品埋入墓中。另一些学者认为它们可能是巫师在巫术仪式中使用的法物,巫师死后被随同葬入墓中,以便巫师在另一个世界继续使用。”[52]这些面饰大多本为“人形彩陶”,以人面和人头像居多,它们的出现与表现,与“蛙纹”和“巫符”之间绝不是毫无关系,肯定存在内在的逻辑联系,因为它们一体构成了原始人的巫术体系。如沈从文就认为,甚至认为早在仰韶文化半坡类型时期,这种“一体性”就已有所体现:“属于仰韶文化半坡类型时期的人形彩绘,以西安半坡、临潼姜寨出土的彩陶盆、彩陶钵所饰花纹最为重要。纹样共同特征作图案化圆形人面,双目闭作一线者居多,圆睁者仅见一例,皆张口,口也边耳边对称饰两鱼或鱼尾纹,头顶绘作鱼尾形尖帽。专家对此多有讨论,或以为是半坡居民之图腾徽号,或以为是原始宗教的神祗。从整个彩陶盆图组合来看,具严肃对称气氛。其中所谓‘网纹’,却不像是单纯的渔网,而是一种巫具或是与巫具结合在一起的形象,其骨架即作![]() 形,也就是以后甲骨文定形的‘巫’字。这一图形在早商装饰纹样中也有反映,也多和宗教迷信有关联。我们知道,文字的发明和应用一开始就和巫、上结下不解之缘,半坡彩陶盆中‘

形,也就是以后甲骨文定形的‘巫’字。这一图形在早商装饰纹样中也有反映,也多和宗教迷信有关联。我们知道,文字的发明和应用一开始就和巫、上结下不解之缘,半坡彩陶盆中‘![]() ’文和人面纹组合一起,还体现着巫、祝的意义。人面纹的原来样子,还可能是巫者应时作戏的假面。”[53]证明了“巫”纹(符)与“巫”字之间,“巫”符与彩陶上的人形造型、施巫面具之间,都可能存在着共生关系。这一切说明,我们更应从“人形彩陶艺术”整体的大背景之中去研究彩陶艺术中“巫符”,以期在这个重大问题的研究中获得新的突破。

’文和人面纹组合一起,还体现着巫、祝的意义。人面纹的原来样子,还可能是巫者应时作戏的假面。”[53]证明了“巫”纹(符)与“巫”字之间,“巫”符与彩陶上的人形造型、施巫面具之间,都可能存在着共生关系。这一切说明,我们更应从“人形彩陶艺术”整体的大背景之中去研究彩陶艺术中“巫符”,以期在这个重大问题的研究中获得新的突破。

六、丝绸之路与“古羌”文明通道

最后,值此“丝绸之路彩陶暨嘉峪关历史文化学术研讨会”召开之届,特别是会议将“马家窑文化与史前古羌民族东西南北大通道”纳入“丝绸之路”研讨的范畴,作为一名长期的羌族历史文化研究者,我对此十分欣慰,在这里,也想借此谈点看法,即:“丝绸之路”远古的文明,包括以“古羌”为主体创造的文明,他们开拓出欧亚大陆早期的文化与族群交流的大通道,这为以后“丝绸之路”的成型打下了最早的基础。

众所周知,在历史上,即使在“丝绸之路”之前,整个欧亚大陆已存在着频繁的族群迁徙与文化交流,在这其中,远古羌人扮演了什么样的角色。我认为,这个问题的研究十分重要,它不仅可以为破译华夏文明的起源及其早期构成形态提供帮助,而且,可以进一步证明,包括欧亚早期的“黄土之路”、“玉石之路”、“青铜之路”等以及古羌人迁徙在內形成的东西文明交流,历史年代更早,而且为以后“丝绸之路”的形成打下了坚实的基础。关于这一问题,笔者认为:

(一)、从族群扩散角度而言,正如笔者在《甲骨文中“羊”与“羌”》[54]所言,早期羌人的迁徙,不仅是“牧羊”文化由西向东的传播,也是包括“大小麦”等起源于西亚的农业物由西向东的扩展,在这些文明的传播与扩展中,古羌人担当了欧亚大陆文明传播者的角色,他们也开辟出比“丝绸之路”更早的欧亚大陆文明通道。

对于这一点,从族群角度而言,如谭婧泽在论文《新疆古代人群的来源:颅骨测量学和古DNA研究》中认为:“研究发现,新疆地区古代居民自青铜时代早期即是东西方混合群体,其来源是多元化的。最早期的1800BC的孔雀河人群与东欧草原人群有着非常密切的联系,它们在体质形态上以西方人的特点为主要表型特征,但在群体关系上又与东方人群的距离最接近。但在大约(距今——笔者注)3500~2500年前后时期,中亚巴克特里亚-马吉安那的农业居民大规模地由西向东推进,沿着塔克拉玛干沙漠的南北边缘迁入塔里木盆地。”[55]袁媛、李辉认为“现代人群的DNA 数据揭示,新疆人群是欧亚混合人群。古DNA 研究也证明在很早以前(大约3800 年前),新疆的人群就是混合人群。目前新疆约2000 年前古代人群研究揭示这些人群的线粒体DNA 包含东亚单倍群,如单倍型A、B、D、M 等;也包含欧洲单倍群,如单倍型H、J、K、U 等。有趣的是,虽然现代和古代的新疆人群的面貌特征都更接近欧洲人,但DNA 揭示这些古代人群的东亚遗传成分更多。此外,结合新疆周边的数据,我们可以发现,中亚不同遗址的古代人群,东亚成分自东向西逐渐减少;相应的,欧洲成分逐渐增多。”[56]

陈致勇在论文《再论丝绸之路古代种族的起源与迁徙》中不仅认为:“新疆根据自然地理条件的不同分为北疆和南疆两部分。根据上述考古发现,推测早期的原始欧洲人种和中亚两河型移民主要从山谷或沿河流进入北疆;而地中海人种移民从西南部山口进入南疆盆地,而后沿盆地的南缘和北缘分两路向东迁徙”,[57]而且在该文中还推断出“丝绸之路古代居民的起源与演变”,即公元前三千纪下半叶开始,原始伊朗语人的迁徙分为三个群体向不同的方向扩散,“其中与新疆古代居民有直接联系的是北伊朗语人和东伊朗语人”;[58]公元前二千纪初,经营畜牧业与农业的最后一批原始印欧移民安德罗诺沃人出发向东迁徙,“到公元前二千纪中期掌握骑马术,随后开始在中亚地区大规模扩张”;[59]公元前二千纪以后,“欧罗巴人种各支系自西向东多批次迁入新疆。首先是公元前二千纪出现的原始欧洲人种,其中阿凡纳羡沃类型很可能是吐火罗人的形成基础。此后在公元前900 年和600 年,地中海人种移民和中亚两河类型移民也相继出现。地中海人种移民主要从帕米尔高原山口进入南疆,应为东伊朗语塞种人的后裔,而中亚两河类型移民主要由西部和西北部的河谷和平原进入北疆,主要是北伊朗语塞种人的后代。”[60]

谢承志等认为“我们对距今2500-3000年的新疆和静县察吾呼沟地区的古代人骨遗骸进行了核酸的提取,通过扩增、测序,得到了9个真实可靠的古代线粒体DNA序列。通过系统发育分析,我们发现察吾呼沟古代样本的线粒体高可变工区的DNA序列包含了欧罗巴人种和蒙古人种两类基因来源,而且其中来自欧罗巴人种的遗传因素占优势。另外,我们还将同一时代、地域相近的察吾呼古代居民跟吐鲁番古代居民归为东疆古代群体,与欧洲、东亚以及中亚群体进行了比较,结果表明东疆古代群体处于欧洲群体和现代的中亚人群之间,与中亚人群相比,东疆古代群体与欧洲谱系群体的遗传距离更近一些。”[61]

这些体质人类学的专业研究,虽然是以新疆地区为中心,但在东亚与西北亚的族群融合与文化交流史上,该地区不仅是联系东亚与中亚以及西亚的枢纽,也是这一联系的门户,对于中国西北众多古代人群的族源,除了蒙古人种以外,对于其他人种的探索,还是据有源头的意义,以上论文所提及的由西向东迁徙的古欧罗巴人种,游牧均为其主要特点,而众多考古资料已证明,在西亚与中亚,羊是远古人类放牧最为主要的牲畜,在这点上,他们与以后殷商定义的“羊人”(羌),在生计模式的核心特征上是完全一致的。如宋亦箫论证并认为“商周时期活动于晋南一带被名之为鬼方的族群,是一支印欧种族人群”,并认为“认识到早在先秦时期华夏族群就已开始与大夏、鬼方等印欧人群为邻并交往的事实, 对我们在研究东西文化交流史时,防昧而求慧、防偏而求全、防塞而求通,有着极其重要的意义。”[62]在《新疆石器时代考古文化讨论》中,他又认为:“新疆青铜冶铸文明是由首先从北方、西北方南下的印欧人群携带而来。”[63]

这说明,从东西方交流角度而言,从远古以来,处于亚洲內陆边彊的“羌”无疑在其中扮演了重要的角色,文化的扩散与族群的扩散,在这种交流中皆而有之。如以距今约4000年的小河墓地而言,人种上而言,既存在东西方混合的人群,又与南西伯利亚人群有所联系,从文化角度来看,小河墓地出土牛的遗传结构特征与欧洲和西亚的驯化牛相似,[64]出土的六倍体面包小麦源于西亚,墓地中的黍又来源中原。[65]近年,通过对黄河上游及其邻近地区先秦时期居民体质类型的分析,研究明确各地点居民的种族类型,进而推定先秦时期该地区各人群的来源、流向,结果也与之相吻合。这证明,在丝绸之路上,最迟在新石器时代晚期,一条联系近东、中亚与东亚的文化交流大通道已经形成。

(二)、从文化扩散角度而言,如狄宇宙(Nicola Di Cosmo)认为:

齐家文化是最早的青铜器时代文化,它是在今天中国的版图地区内发现的,可以上溯到公元前3千纪晚期。通过与陶器的比较,我们认为,齐家文化是新石器时代文化的延续,新石器时代文化的发展是在今天的宁夏回族自治区和甘肃省。尽管它的主要遗址坐落在甘肃,但是它分布非常广泛,向北、向东进入内蒙古、黄河流域上游、渭河上游和湟水流域。与早期的新时期时代文化相联系,诸如马家窑,早在公元前1千纪的上半期,齐家人就展示出了存在于中国最先进的文化中间的文化品质。从锻造铜工具(刀子、钻子、凿子),到在空心的模子里浇铸物体(刀子、斧子),到用混合模型做更复杂的浇铸(镜子和穿孔的斧子),他们的青铜产品丰富多样。

齐家文化是建立在农耕基础上的定居文化,同时畜牧养殖也是重要的活动。一些遗址中层示出驯养马的证据(例如大何庄和齐魏家),而且还展示出,在动物遗骨和殉葬的牺牲中,猪占据着非常突出的地位。在中国北方,先进的冶金技术的突然出现和马的驯养强有力地说明,齐家人与其他文明之间已经发生了广泛的接触,特别是北方和西方地区的文化。因为从文献记载看,在东部的商前文明中,还没有取得类似的成就。

一些学者认为,冶金技术的出现在西北地区要先于华中地区,由此可以假设,齐家文化的源头也许会在西部的文化进程中发现。在塞伊玛—图尔比诺(Seimo-Turbino)文化综合体和中型特点,也许曾经发生过密切的接触,这能够说明南西伯利亚金属制品向齐家文化区域的传播。说明这种接触的主要依据是穿孔的斧子、带柄的刀子和在齐家遗址中发掘出来的带柄刀、斧装柄的方法。从甘肃东部的杏林发掘出的一把斧子是当地浇铸的,但也显示出某些外来特征——像在装柄的边缘的一面有一个环——这是塞伊玛—图尔比诺(Seimo-Turbino)穿孔斧的东方特征。在杏林,还发现了一把青铜刀,与从罗斯托夫卡(Ros-tovka)和索普卡(Sopka) 出土的非常接近。在短剑和刀子把柄的碎片上装饰的几何图案使人们回忆起塞伊玛—图尔比诺(Seimo-Turbino)的主题图形。最后,在各个西宁遗址发现的用于斧子和刀子的装柄方法(将一个金属刀片插入一个骨制柄中),与在鄂库奈沃(Okunevo) 时期的米努辛斯科(Minusinsk)遗址发现的用于带骨制或木制柄的金属斧和刀的装柄方法极其相似。而且,塞伊玛—图尔比诺(Seimo—Turbino)人也是用同样的方法。尽管我们还不清楚齐家文化与西方文化地区,包括南西伯利亚、中亚和蒙古,相接触的准确方式,但这些地区之间文化交流的方式看起来是高度相似的。

齐家人和在甘肃、宁夏、青海的各个西北地区具有同样的文化特征,而这些地区的文化和齐家文化晚期发生于同时或稍后。这些文化中最重要的是青海省的诺木洪文化,甘肃省的火烧沟文化(包括四坝文化)、辛店文化和寺洼文化。整个这些地区内,畜牧活动越来越占据着支配地位。甚至在农耕—畜牧型经济中,农业(主要是谷子)、养猪业、牲畜饲养业(特别是羊的饲养)也密切地结合在了一起。这种向一个更清晰地区别于其他经济形式的畜牧经济的过渡的发生,在不同地区的情况并不相同。在青海西部地区,这种过渡比在甘肃或青海东部地区更加迅速。尽管人们是想用种子来改善他们和他们所赖以生存的环境关系的,但这也必将使这些地区向一种没有城市、没有中心的生活方式转变,这与中国的社会演进历程形成鲜明的对照。戴寇琳(De—baine—Franc-rt)将这种演进归因子“选择”,而这种“选择”则导致了与体现于齐家文化中的早期传统文化的)中突。由于这些地区与中国中心地区文化交流的中断,我们无法寻找这种;中突形成的原因,但是我们也必须在齐家文化与这些地区西部、北部民族的密切接触中寻觅踪迹。[66]

同样的含“羌”元素的文化类型与中原的融合,也持续体现在以后的辛店文化之中。辛店文化是黄河上游青铜器时代的遗存,1945年在甘肃省临桃县辛店发现。在辛店文化姬家川遗址中,不仅发现有屈肢葬、随葬的羊骨架、双大耳罐,而且多出在灰层或窖穴中的哺乳类动物骨骼,经鉴定以羊骨数量最多,这些都是新石器时代典型的“羌”元素。但这并不意味着“羌”文化元素的孤立与自闭:“我们认为姬家川类型与西周文化的关系比较密切,也就是说辛店文化受西周文化的影响较深,可能还直接吸收了西周文化的某些因素。最突出地表现在姬家川类型的Ⅱ鬲与西周常见的鬲非常相似。在宝鸡斗鸡台、姬家店、平凉县翟家沟村南山坡等地发现的西周陶扁,可以说与姬家川发现的完全一样。器形特点都是侈口、矮领、双环耳、锥形袋足,外饰绳纹,在双耳间的一面有带状或齿状的横饰,有的口沿还加饰一周齿状的花边。同时,在不少陶器的彩绘花纹上如连续回纹或云雷纹等与西周青铜器的花纹也很相像,它们的年代也大体相当。”[67]

雷奈·格鲁塞(René Grousset,又译勒内·格鲁塞,1885~1952年)在论著中,面对这种史前东西文化融合现象产生的原因,虽然将“民族迁移”视为无用的假说,但也认识到从古埃及至黄河流域,文明的某种共同性,他不仅引用了安特生发现的甘肃彩陶上程式化飞鸟图纹与苏萨同类图纹类化,而且,认为:“及至仰韶阶段,我们则无疑地目睹了自新石器时代到后新石器时代的过渡时期,这已被用来推断不仅在河南的,也有在甘肃的许多不同遗址的古物了。在这里曾发掘到大量的彩陶和素陶,后者或呈现如粘土似的灰色,或里面为灰色,表面则因烧制而成红色或淡红,或甚至灰褐色。这些陶器都足由精心加工的粘土所做成,多附有把手,并且象是经过轮制的。其中某些式样似乎预示着后来中国铜器的型式;显著的如三足的鬲,这使人联想到鼎一类的铜器。然而我们当记得,从特洛伊的最古城市遗址以及埃及的后新石器时代遗址出土的古物中,也都有此类三足陶器出现,同样情形,这里一些陶器上的耳与埃及王朝时代以前陶器上的耳正相类似,而齐家坪陶鬲上有另一种可以从中穿绳将鬲吊起来的耳,则也令人想到基什出土的迦勒底陶器上的耳的式样。此外,某些新石器时代的中国陶器又和俄罗斯南部的陶器相同,那上面的花纹图案似乎是用绳子勒成的,或甚至是在席子上滚过面压成的。”[68]

(三)、我们再从农业传播角度而言,在全球农业传播史上,驯化羊与小麦可能同样也基本遵循着这种共生的原则,即:驯化羊扩散到何处,大、小麦的种植也发展到那里。

从族群迁徙与文化传播角度来看,除了前面的例论,更为重要与显明的一个旁证还在于,欧亚大陆驯化羊的由西向东的演化与迁徙路线,与小麦由它的驯化始点——西亚,再经中亚进入东亚的路线图大致重叠。人类最早食用小麦和大麦的历史,可追溯至埃及旧石器时代的考姆翁布遗址,在一处沙丘遗址中考古学家发现了距今约18300至17000之间的烧焦的大麦粒和残存的小穗颖苞与小穗,还有一粒单粒小麦,但并不能确定其是否为驯化的谷物。[69]植物遗传学和考古学研究表明,可以确认的小麦驯化史起源于西亚,在今伊拉克、巴勒斯坦境内,距今八九千年前人类已开始从事农业生产。在约旦河口的耶利哥和伊拉克的耶莫等地都曾发现新石器时代早期文化遗址,出土了石斧、石镰、石臼等经过磨制的石器;在耶莫前陶时期遗址,还发掘出野生型和栽培型之间的中间型粒系小麦和栽培六棱大麦的遗物,同时出土的还有豌豆和扁豆等。

如今在驯化地理学界与动物学界,对于小麦和山羊驯化史之间的关系,目前研讨并不是太多,但这并不意味着,学者们不认为两者之间不存在着联系。事实上,全球山羊与小麦的驯化地最早都集中于同一片区域,这种共生性为我们提供了不少探索的空间,如英国动物学家德斯蒙德·莫里斯便认为:“在地中海东端,有两种植物特别适宜在这一带的土地上生长,那就是野生小麦和野生大麦。在这一带,还有野山羊、野绵羊、野牛和野猪。这一带的早期人类——即那些狞猎者和采集者——此时已驯养了狗,但狗不是作为食物,而是用来打猎和看家的。与此同时,他们开始种植小麦和大麦,这样就出现了农业。不久,又有了畜牧业;开始是饲养山羊和绵羊,后来又饲养了牛和猪。很可能,这些动物最初是被早期人类种植的小麦和大麦吸引来的,被捕获后只能听任人类饲养,最后成了人类的肉食来源。”[70]动物驯化的先后是个颇有争议的话题,但莫里斯认为小麦和山羊驯化史之间的共生性,也并非毫不道理,如石声汉便认为:“动物,大多数具有迁徙本领,可以在距离颇大的空间内选择更适宜的生活环境。乍看起来,天时土地等条件对它们的限制力似乎要小得多,不像固定生活的植物那么被动。实际上,动物主动选择环境的自由,却只是一个“相对”,的现象。动物的‘食物链’,最后一环,无例外地都只是植物。完全不依赖植物作为生存条件的动物,现在似乎还没有发现过。因此,天时土地条件对植物的限制作用,最后也就控制着动物的生存、生长和生殖。”[71]

中国有陶新石器期与铜石并用期,在黄河流域上、中游地带出土的小麦类化石,已被证明为普通的六倍体小麦,即异源六倍体,这种小麦只能是人工驯化的结果,它驯化的必需媒介之一(全球小麦的驯化史之所以不如羊的驯化那么难以判断与众说纷纭,主要原因正在于此点),即野生二粒小麦,在黄河流域是绝无分布的。法国植物学家让—玛丽·佩尔特等曾认为,“9500年前,中东人就已经完全驯化了小麦,而在小麦之前,在中东的第一种种植植物好像是一种更容易种植的谷物——大麦。”[72]而小麦由西亚引入黄河流域的历史,也是国外学术界普遍与一致——国内也有大多数学者——公认的事实。[73]在这其中,处于西北的少数民族对于麦类在华夏的推广,正如他们对家养羊传播所起的作用那样,不仅是东西文明交流的中介者,也是华夏历史上该批文明成果最早的享用者。

国內现今发现最早的小麦标本为四坝文化的东灰山炭化小麦标本,北京大学考古学系技术室中子加速器的14C测定,树轮校正年代为公元前2280±250年。相关考古发掘报吿对此也认为:“这一数据虽然较李璠等公布的数据晚约1000年,但仍然是中国境内年代最早的小麦标本。种植农业出现在西亚,是公元前8000年一前6000年的无陶新石器时代,主要栽培植物是小麦、大麦。黄河流域则只是粟、泰种植农业的故乡。东灰山遗址的小麦要较西亚的小麦晚约6000—4000年,鉴于其特殊的地理位置,在缺乏更多的证据时,还不能认为东灰山的小麦为独立的驯化品种。”[74]而同一遗址中发现的砷青铜,其特征与西亚、南欧及北非的早期铜制品相同,[75]学者们认为这反映出四坝文化与外界存在某种形式的联系,同样的情况通过发掘的羊骨、日晒砖与三角形器盖等也表现出来。

新石器时代早、中期,原始农业生计形成的华夏膳食文明主要有两种模式,即:长江流域的“人——稻——鱼”与黄河中、上游流域的“人——粟(黍)——豕”,如张居中等在论文中认为,中国早期农业发展的动态过程,将其分为酝酿、萌芽、确立、快速发展和稳定发展五个阶段,并认为"南稻北粟"农业格局从农业初始阶段即已奠定,“西北地区大地湾遗址仰韶时代二期遗存仍主要为黍,有少量的粟,收割工具陶刀、石刀数量则为一期的8 倍,农业有了较大的发展,加工谷物的碾磨器(包括碾磨石、棒、盘)成倍地增长。第四期袋状窖穴大量增加,收割工具大多为两侧有缺口的陶刀或石刀。此时已进入了以农业为主的时代。早在这里的第一阶段(距今7900 -7200 年),人们就已收获和储藏足够的黍来供给自己和他们的猎狗;第二阶段(距今5900 年)人们同时栽培黍和粟,粟和黍不仅为人们食物的重要组成部分,同时也用来饲养狗和猪。”[76]新石器时代晚期开始,黄河上游及西北地带,分化出“人——麦——羊”这种全新的膳食模式:“4kaB.P.前后甘青地区史前经济形态发生了明显变化:4kaB.P.之前的齐家文化,其农业经济以粟作农业为主,以猪、羊为主的家畜饲养比较发达;而4kaB.P.之后的卡约、辛店和寺洼文化,其经济形态则呈现出农业与以羊、牛为主的畜牧业并重的特征,且农作物种类也有所变化,除了传统的粟类作物外,新出现了大麦和小麦。”[77]

膳食文明的突变不是偶然的,已有研究证明:古羌与殷商时期的“来”(麦类),两者之间存在必然与直接的关系,而“来”(麦类)的出现与“人——麦——羊”这种全新的生计模式的产生,这种模式在今黄河上游及西北区域大量被发现的考古遗存点,简单的用文化扩散观加以分析而不考虑其中迁徙性的群体扩散,是解释不通的,笔者认为,这种全新生计模式的产生正是文明传播与族群迁徙的结果。而羊与麦,这两条传播线的重叠,也不是偶然的,一切正如Christopher R. Gignouxa与Brenna M. Hennb等学者新刊于《美国科学院院报》研究成果所证明的那样,他们通过对400多人的线粒体基因组的遗传数据结合分析,最终认定,在过去1万年跨越欧洲、东南亚和撒哈拉以南非洲的一些地区人口的扩张与农业的起源、人口的扩张与迁徙之间存在着联系,而“农业实践的扩散很可能是随着人们的迁徙而发生的,而不是独立于人类的迁徙。”[78]

换而言之,对于驯化的“羊”与“麦”在华夏文明史中较大规模性的突然出现,不能只完全简单视为“文化扩散”的结果,而必须考虑其中“群体扩散”的可能存在。事实上,即便如傅罗文、袁靖、李水城等学者在论文中对中国甘青地区新石器时代家养动物的来源问题持一种非常谨慎的态度,更多偏向于认为这是一种文化扩散行为,但在有关论文结论中,也隐约谈及到群体扩散与迁徙的可能性:“其实,英国学者伦福儒早在1970年就已认识到这个由西向东的传播过程,指出当时的交流包括互惠的交换等几乎全部的行为,涉及多个层面。我们认为,当时的狗、猪、羊、牛、马和骆驼等家养动物是通过文化交流进入甘青地区的,家养动物的传播实际上反映的是人群的接触和交流。在甘青地区,从新石器时代的马家窑文化就开始了人口迁徙这一复杂过程,并持续了很长时间。”[79]石声汉对此认为:“麦(包括大麦、小麦两种和它们的春、秋两个类型)似乎是周民族所特有的作物。可以怀疑周民族假托说这两种作物是‘天赐’的东西,以保密和垄断大麦、小麦的栽培技术,用来和殷商民族贸易。”[80]

从甲骨文众多卜辞来看,殷商人并非只靠贸易得到麦类,但古羌系的“周”族群与“麦”的直接关系应是确切的。而李根蟠等学者在论及华夏远古动植物的驯化与引进时,则明确认为,《诗经》中沿用麦字称谓,唯有在追述麦类起源时才恢复其古称“来”,“并说它是上帝所赠送的。这种传说,尽管披着神秘的外衣,其实只是意味着麦类是引进的外来作物,而非原产于黄河流域。前些年在新疆孔雀河畔古墓沟遗址发现距今3800年左右的栽培小麦遗存,近年又有甘肃民乐东灰山遗址发现距今5000年的小麦、大麦和黑麦籽粒的报道。有关文献也表明,我国西部一些民族,如羌族,有种麦吃麦的传统。黄河中下游种麦,很可能是由羌族通过新疆、河湟这一途径传入的。周族在其先祖后稷时已种麦,很可能出自羌人的传授。”[81]

在中国古代文献中,对这一史实也有大量记载,如约成书于春秋末至战国初期的《穆天子传》有多处谈及周穆王西巡时,沿途部落大都以麦和牛、羊为献,让周穆王将之带回中原:

壬申,天子西征。甲戌,至于赤乌,赤乌之人□其献酒千斛于天子,食马九百,羊、牛三千,穄麦百载。(卷之二)

丙午,至于![]() 韩氏。爰有乐野温和,穄麦之所草,犬马牛羊之所昌,宝玉之所□。(卷之二)

韩氏。爰有乐野温和,穄麦之所草,犬马牛羊之所昌,宝玉之所□。(卷之二)

![]() 韩之人无凫乃献良马百匹,用牛三百,良犬七千,牥牛二百,野马三百,牛羊二千,穄麦三百车。(卷之二)

韩之人无凫乃献良马百匹,用牛三百,良犬七千,牥牛二百,野马三百,牛羊二千,穄麦三百车。(卷之二)

庚寅,至于重![]() 氏黑水之阿。爰有野麦,爰有答堇,西膜之所谓木禾,重

氏黑水之阿。爰有野麦,爰有答堇,西膜之所谓木禾,重![]() 氏之所食。(卷之四)

氏之所食。(卷之四)

甲戌,巨搜之![]() 奴觞天子于焚留之小,乃献马三百,牛羊五千,秋麦千车,膜稷三十车,天子使柏夭受之。(卷之四)

奴觞天子于焚留之小,乃献马三百,牛羊五千,秋麦千车,膜稷三十车,天子使柏夭受之。(卷之四)

韩高年在《<山海经>西王母之神相、族属及其他》在认为:

由其职掌为“司(祠)天之厉及五残”可证《山海经》西王母“蓬发戴胜”之真相,亦可由其祭仪之属华夏且见于礼书而证其族属绝非西域之塞种人。考《山海经》西王母所居,其地约在今甘青地区,其地古为羌人所居,故一些学者认为西王母为羌人。上引《山海经》诸条材料中有关西王母的诸种特征,如“戴胜”、“蓬发”、“穴处”等,也的确与古羌族之习俗相近。[82]

穆天子西巡,历经的大多为今甘青之地,这片区域当时均为古羌所居,故沿途献麦与羊的部落,大凡都应为古羌部落。这说明,当时羌人种植麦类的普遍。近年来,对黄河流域史前经济形态的研究也部份支持了笔者的观点,如:

在4.2~3.8kaB.P.之间,甘青大部分地区属于齐家文化的分布范围,文化面貌较为统一。之后,这一地区文化的区域分异特征显著,卡约文化和辛店文化雄踞西部地区,而寺洼文化占据了东部的大部分地区。

通常认为,齐家文化经济以粟作农业经济为主,家畜饲养业比较发达,以猪、羊为主,存在一定的采集狩猎活动。青海民和喇家遗址的植物遗存、食物遗迹以及人骨的食谱分析也初步证实了齐家文化时期农业经济以粟作为主的特征。从齐家文化晚期开始,墓葬中随葬猪骨的情况大为减少,开始流行羊骨代替猪骨随葬,据此有学者认为从4kaB.P.起甘青地区诸考古学文化均不同程度地转向或引入了畜牧经济成分。

卡约文化中农业和畜牧业的比例因自然条件而有差异。赵志军等发现青海互助丰台卡约文化的经济形态很可能以粟类农业为主,新出现了大麦和小麦;而青海上孙家寨卡约文化人骨的δ13C分析表明农业经济以C4 植物的粟类和C3 植物的麦类为主,δ1315N 说明代表畜牧业的肉类占有较高的比例。笔者对青海官亭盆地数个辛店文化遗址的植物遗存的研究表明,辛店文化的农业以粟、黍为主,另有少量大麦。寺洼文化的陶器中经常发现有谷物痕迹也一定程度上说明了农业的存在。上述文化中也普遍发现有随葬羊骨现象,说明上述文化中畜牧业占有一定的比重。总而言之,卡约、辛店及寺洼文化都是以农业与畜牧业并重为主要的经济形态。

以上情况说明,4kaB.P.前后甘青地区史前经济形态发生了明显变化:4kaB.P.之前的齐家文化,其农业经济以粟作农业为主,以猪、羊为主的家畜饲养比较发达;而4kaB.P.之后的卡约、辛店和寺洼文化,其经济形态则呈现出农业与以羊、牛为主的畜牧业并重的特征,且农作物种类也有所变化,除了传统的粟类作物外,新出现了大麦和小麦。[83]

对于以上文化遗址中麦与粟在整个农业经济中所占比例大小的分析,其结果对于我们判断其中“羌”的因素的多少固然非常关键,但这一方面取决于体系整体的分析判断,而非个别考古遗址的片面数据,这当然有待西北地区考古的深入与普遍,另一方面,也有待于现代考古技术——如浮选法——的普通与科学运用。这两者决定了我们对以上文化遗址还有待更深入研究,但这也并不影响笔者认为的“人—羊—麦”膳食模式中“羊—麦”共生原则的判定,换而言之,这种共生原则是我们判读远古古羌文化的认证标准之一,今后的考古发掘与研究,一定程度上仍将遵循这一基本原则,如再增加石头崇拜、太阳崇拜与青铜文化、大小麦种植与游牧羊后,这一认证标准无疑将变得更为完善,但也更为庞杂与繁复。如在青铜文化传播中,以齐家文化为例,不仅有中国至今发现最早的青铜器,而且甘肃临潭磨沟齐家文化墓地的考古发掘,“再次确认齐家文化进入早期青铜时代。齐家文化中发现铜器已不足为奇,但磨沟墓地中约六分之一的墓葬出有铜器。无论数量还是种类,都是目前在同一遗址或同一墓地中出土铜器最为丰富的。种类包括铜削、铜耳坠、铜扣(泡)、铜牌饰、铜管、铜项饰、铜钏、菱形铜片等,其中耳坠、铜管、项饰、铜钏等尚属首次发现。经初步鉴定:这批铜器多为青铜制品。另外,金制品仅发现了2件金环,是西北地区已知最早的金器,经检测含金量约达94%。而铜器、金器则可能与西北乃至中亚地区的青铜文化存在渊源关系。”[84]

从以上分析可以看出,“丝绸之路”远古时期的文明与“古羌”存在着直接的联系,而且“丝绸之路”远古时期的“古羌”文明已经就是东西方文明交融的产物。在欧亚大陆早期的文明形成史中,一条联系近东、中亚与东亚的交流大通道,不仅促成了“羌”的形成,而且“羌”的迁徙也成为构建这条交流大通道的主要建设者和开拓者。从这些角度而言,全面而深入研究好甘青一带远古时期的“古羌”,可以为“丝绸之路”的研究打下年代更为久远的理论基础,也可以为“丝绸之路”的成因找到更富历史厚重感的理论依据。

如以本文中心之一的“卐”符号为例,这是在“丝绸之路”早期各种文化形态中较普遍出现的符号,大量出现于新疆远古岩画与甘肃等地彩陶之中,无独有偶,考古学家曾在特洛伊古城的废墟中发掘距今已有6000年的女性偶像,其像在阴部倒三角图形中即绘有“卐字纹”,[85](图九)不仅如此,“卐”也是欧亚大陆早期文明中各种文化形态与遗存中常见的符号,考古发掘证明:

西方一些研究者认为最早的卐形纹饰可以上溯到公元前三千纪,见于埃及第十二王朝时期的域外的塞浦路斯和卡里亚陶器残片上。欧洲的卐形纹饰在各个地区都能见到,考古发掘表明,早在欧洲的青铜器时代,几乎所有类型的卐形纹饰就见于欧洲各地了。希腊与塞浦路斯的卐形纹饰,主要见于陶壶上;日耳曼的卐形纹饰,主要见于青铜带饰上;斯堪的纳维亚半岛上的卐形纹饰,主要见于武器、化妆品和衣饰上;在苏格兰与爱尔兰,卐形纹大部分见于石雕上;在英格兰、法兰西和伊特鲁利亚,卐形纹饰则主要见于青铜小饰物,如别针之类。小亚细亚与西亚等地也有卐形纹。其中特洛伊城遗址出土的卐形纹饰数量最大,也最为集中。卐形纹主要见于纺锤、壶、瓶以及贵金属饰品上。美索不达米亚出土的史前碗的花纹中有卐形纹。印度的卐形纹很早就遍见于各处,并且颇多标准的卐形。似乎至少可以上溯至公元前二千纪初。[86]

面对“卍”(“卐”)符号在欧亚的分布特点,以及时间序列,已有学者认为:它的来源和性质“既不是刻划在陶器当被遗佚了的原始汉字,也不是最初出现在中国黄河流域甘青地区仰韶文化马家窑类型的一种花纹,更不是最初来自佛教表示吉祥的标志。而是出自中亚和东亚一些新石器时代彩陶文化上的一种彩绘符号”。[87]作者在文中引证了已有考古:

卍陶符最早发生于中亚两河流域的萨玛拉文化, 就发生时的构图表象看, 并非一陈不变有固定的格式。其结构形式,基本上是以“十”字形为其母题,然后从“十”字的四笔末端外挑或内卷,方向有顺时和反时针两种,而形式则有多笔或简笔抑或省体和抽象的多样形式。[88]

正如本文前文所引,这种卍”符号的结构与多变形式也同样广泛出现在马家窑文化和半山—马厂文化的彩陶中。欧亚大陆东西方这种文化高度一致的异常现象是值得我们高度关注与深入研究的。笔者向本次大会提交的另一篇论文《欧亚大通道人类早期“羊文化”的演化》,对这些关乎全球人类文明演化的重大问题提出了初步的看法,这两篇论文可视为互有关联的“姊妹篇”。值此本次盛会召开之届,笔者抛砖引玉,冀望先进匡正。

图九:欧亚大陆原始艺术中的“卐”

|

萨玛拉文化Ⅰ式卍符 地点:乔加·马米遗址 年代:约公元前5500~前4200年 |

|

|

埃里杜女性人物陶像 地点:今伊拉克南方济加尔省埃里杜遗址 年代:约公元前4000~前3500年 |

图据:《古代西亚艺术》 |

|

特洛依古城中的女性偶像 地点:土耳其特洛伊考古区 年代:约公元前2000年 |

图据:《中国原始艺术符号的文化破译》 |

|

陶刻的“女阴太阳纹” 地点:陕西省临潼姜寨遗址 年代:约公元前4500年 |

图据:《中国农业通史·原始社会卷》 |

注一:“甘肃省马家窑彩陶文化博物馆”为本文提供了相关考古资料,特此鸣谢。

注二:本文部份内容以《马家窑文化的“巫符”研究》为名刊发于《阿坝师范高等专科学校学报》2015年1期,特此说明。

附录:插图版权

甘肃临洮县马家窑文化彩陶博物馆

论甘青彩陶纹饰中卍形等符号的演变,吴均,中国藏学,1993年4期

甘肃彩陶研究与鉴赏,郎树德著,甘肃人民美术出版社,2012年

丝绸之路岩画艺术,周菁葆著,新疆人民出版社,1997年

甘肃考古文化丛书·彩陶,郎树德、贾建威著,敦煌文艺出版社,2004年

陇南白马人民俗文化研究·服饰卷,余永红、邱正保著,甘肃人民出版社,2011年

新甲骨文编,刘钊主编,福建人民出版社,2009年

古代西亚艺术,高火主编,河北教育出版社,2003年

中国原始艺术符号的文化破译,孙新周著,中央民族大学出版社,1999年

中国农业通史·原始社会卷,游修龄著,中国农业出版社,2008年

[作者简介]:焦虎三(1968—),男,四川成都。中国民协非物质文化遗产研究院副研究员,中国民俗文化产业研究中心特聘研究员。中国民间文艺家协会会员,中国民俗学学会会员,中国傩戏学研究会会员。四川省大禹研究会第五届理事会成员、常务理事,四川省羌学学会理事。著有少数民族研究专著6本,发表相关文论300多篇。研究方向:藏彝走廊羌、藏文化与历史。

[1] 本文为2012年国家社科基金艺术学项目《汉羌山地村寨文化传承与发展研究》(12EH123)后续性研究。

[2] 陈国显,尚民杰.青海地区原始社会生活初探[J].青海社会科学,1984(3):75.

[3] 吴均.论甘青彩陶纹饰中卍形等符号的演变[J].中国藏学,1993(4):68-69.

[4] (英)罗伯特·比尔著.藏传佛教象征符号与器物图解[M].向红茄译,北京:中国藏学出版社,2007:104.

[5] 苏北海.新疆岩画[M].乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1994:411.

[6] 孙新周.中国原始艺术符号的文化破译[M].北京:中央民族大学出版社,1998:88.

[7] 孙新周.中国原始艺术符号的文化破译[M].前引书,1998:90.

[8] 唐汉.图说六书[M].西安:陕西师范大学出版社,2007:138.

[9] 邱立新.彩陶蛙纹、神人纹歧议评考[J].西北民族学院学报(哲学社会科学版),1996(3).

[10] 吴均.论甘青彩陶纹饰中卍形等符号的演变[J].中国藏学,1993(4):72-73.

[11] 游修龄主编.中国农业通史·原始社会卷[M].北京:中国农业出版社,2008:364.

[12] 游修龄主编.中国农业通史·原始社会卷[M].前引书,2008:365.

[13] (美)约翰·B·诺斯,(美)戴维·S·诺斯著.人类的宗教(7版)[M].江熙泰译,成都:四川人民出版社,2005:8.

[14] 胡树.萨满的“飞翔”与“附体”析论[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2003(2).

[15] 顾朴光.中国面具史[M].贵阳:贵州人民出版社,1996:25.

[16] 顾朴光.中国面具史[M].前引书,1996:95.

[17] 柳春诚.青海彩陶上的史前“维纳斯”——柳湾“裸体人像彩陶壶”解读[J].青海社会科学,2010(4):147.

[18] 段小强.马家窑文化彩陶蛙形纹饰新解[J].兰州学刊,2009(9):207.

[19] 关于马家窑、半山、马厂三个文化遗存的命名与关系,虽然大多认为其存在发展关联,但在类型结构与层次序列的认识上,学界有不同看法,主要的有以下几种意见:1,认为马家窑、半山、马厂类型是仰韶文化晚期一支地方性文化遗存,它们是仰韶文化在甘青地区的继续和发展,不再称甘肃仰韶文化或马家窑文化。2,认为半山、马厂是一个文化的前后相承的两期遗存,称为半山一马厂文化。马家窑类型在陶器的形式和纹饰方面另具一种面貌,或可称为马家窑文化,时代相当于半山期或更早。3,认为马家窑文化是从仰韶文化中派生出来的一种地域性的新石器时代遗存,其特点比较明显,可单独称为马家窑文化。半山和马厂可能是从马家窑文化中派生出来的,但它们之间在文化面貌上存在着显著的差异,因此,半山、马厂可暂称为类型。“近年通过对土谷台墓地的发掘,发现半山与马厂两者典型器物伴出于一个墓内的情况,从而可以看出,两者的关系十分密切,在墓葬形制、葬俗和器形、花纹以及反映出的社会面貌等方面,都显示出两者是前后衔接、承袭的一种文化,因此,我们赞成把半山与马厂两类型的文化遗存,另称为半山一马厂文化。”(甘肃省博物馆、兰州市文化馆.兰州土谷合半山一马厂文化墓地[J].考古学报,1983(2))本文对此方面,涉及相关引文较多,虽笔者较赞同半山一马厂文化的命名,但引文中各方作者对此问题本各执一见,故本文引用部份只能众说并存。

[20] 郎树德.甘肃彩陶研究与鉴赏[M].兰州:甘肃人民美术出版社,2012:57.

[21] (美)弗朗兹·博厄斯著.原始艺术[M].金辉译,贵阳:贵州人民出版社,2004.

[22] 严文明.甘肃彩陶的源流[J].文物,1978(10):75.

[23] 尚民杰.考古学与羌族史研究[J].青海社会科学,1987(3):67—68.

[24] 尚民杰.考古学与羌族史研究[J].青海社会科学,1987(3):68—69.

[25] 焦虎三.甲骨文中的“羊”与“羌”[J].现代人类学通讯,2012(e16)6:88-89.

[26] 此点可参见a.谢端琚.略论辛店文化[J].文物资料丛刊(9),1985;b.俞伟超.古代西戎和羌—胡文化归属问题的探讨[J].青海省考古学会会刊,1980(1);c.严文明.甘肃彩陶的源流[J].文物,1978(10);d.李锦山.论宗日火葬墓及其相关问题[J].考古,2002(11)。

[27] 盖山林.中国的岩画[M].广州:广东旅游出版社.1996:220.

[28] 盖山林.中国的岩画[M].前引书.1996:69.

[29] 高国潘.中国古代巫术[M].上海:上海三联书店,1999:22.

[30] 周菁葆主编.丝绸之路岩画艺术[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1993:491.

[31] 周菁葆主编.丝绸之路岩画艺术[M].前引书,1993:519.

[32] 童永生.中国岩画中的原始宗教文化考释[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2013,13(4):177.

[33] 胡新生.中国古代巫术[M].济南:山东人民出版社,1998:8.

[34] 李零.中国方术续考[M].北京:东方出版社,2000:46.

[35] 李零.中国方术续考[M].前引书,2000:78.

[36] 饶宗颐.饶宗颐二十世纪学术文集[M].北京:中国人民大学出版社,2009:468.

[37] 巫称喜.商代贞人与信息传播研究[J].湖北社会科学,2010(7):94.

[38] 孙新周.中国原始艺术符号的文化破译[M].北京:中央民族大学出版社,1998:28.

[39] 孙新周.中国原始艺术符号的文化破译[M].前引书,1998:28.

[40] 段小强.甘肃彩陶文化与华夏文明起源[J].天水师范学院学报,2013(4)33:12.

[41] 焦虎三.白马服饰图纹的特点与底层结构[M]//古元章,张金生,邱雷生等主编.首届中国白马人民俗文化研讨会论文集.兰州:甘肃人民出版社,2013.

[42] 张俏梅,齐皓.原始彩陶装饰艺术的文化意蕴[J].艺术百家,2011(8)123:215.

[43] 刘光磊,刘进.新石器时期彩陶纹饰探析[J].芜湖职业技术学院学报,2014(2)16:71.

[44] 魏臻.马家窑彩陶文化微探[J].丝绸之路,2011(24)217:11.

[45] (藏)巴代·祖拉陈瓦,黄颢译.贤者喜宴[M].北京:中国社会科学院民族研究所,1989:37.

[46] 吴安其.汉藏语同源研究[M].北京:中央民族大学出版社,2002.

[47] 郑伟.汉语和藏语的“来”[J].民族语文,2007(2).

[48]也有学者,如赵国华在《生殖崇拜文化论》(中国社会科学出版社,1990)中认为这是原始先民的女阴崇拜,演化共分三阶段:第一阶段看重出现新生命出生的门户,奉祀女阴的模仿物—陶环、石环。第二个阶段选择女阴的象征物,两条鱼合在一起和女阴很相似,鱼的繁殖力又强,于是奉祀鱼,举行吃鱼仪式—鱼祭。第三阶段选择蛙、花之类崇拜,因蛙的肚子与孕妇的相似,繁殖力又强,花的形状也像女阴弛张的形象。

[49] 赵国华.生殖崇拜文化论[M].北京:中国社会科学出版社,1990:180.

[50] 赵国华.生殖崇拜文化论[M].前引书,1990:199.

[51] 严文明.甘肃彩陶的源流[J].文物,1978(10):72.

[52] 顾朴光.中国面具史[M].贵阳:贵州人民出版社,1996:7.

[53] 沈从文.中国古代服饰研究[M].上海:世纪出版集团,2002:7.

[54] 焦虎三.甲骨文中“羊”与“羌”[J].现代人类学通讯,6(e16).

[55] 谭婧泽.新疆古代人群的来源:颅骨测量学和古DNA研究[J].现代人类学通讯,2011,5.

[56] 袁媛,李辉.新疆古代人群线粒体DNA 研究支持欧亚人群早期交流[J].现代人类学通讯,2010,4.

[57] 陈致勇.再论丝绸之路古代种族的起源与迁徙[J].现代人类学通讯,2007,1.

[58] 陈致勇.再论丝绸之路古代种族的起源与迁徙[J].现代人类学通讯,2007,1.

[59] 陈致勇.再论丝绸之路古代种族的起源与迁徙[J].现代人类学通讯,2007,1.

[60] 陈致勇.再论丝绸之路古代种族的起源与迁徙[J].现代人类学通讯,2007,1.

[61] 谢承志,刘树柏,崔银秋等.新疆察吾呼沟古代居民线粒体DNA序列多态性分析[J].吉林大学学报(理学版),2005(4).

[62] 宋亦箫.鬼方种族考[J].晋阳学刊,2008(4).

[63] 宋亦箫.新疆石器时代考古文化讨论[J].武汉文博,2010(2).

[64] 李春香.小河墓地古代生物遗骸的分子遗传学研究[D].吉林大学生物化学与分子生物学,2010.

[65] 伊弟利斯,李文瑛,胡兴军.新疆罗布泊小河墓地2003年发掘简报[J].文物,2007(10).

[66] (美)狄宇宙著.古代中国与其强邻[M].贺严,高书文译,北京:中国社会科学出版社,2010:60-61.

[67] 中国社会科学院考古研究所甘肃工作队.甘肃永靖张家咀与姬家川遗址的发掘[J].考古学报,1980(2).

[68] (法)雷奈·格鲁塞著.近东与中东的文明[M].常任侠,袁音译,上海:上海人民美术出版社,1981:10.

[69] 刘文鹏.古代埃及史[M].北京:商务印书馆出版,2000:36.

[70] (英)德斯蒙德·莫里斯.人类动物园[M].刘文荣译,上海:文汇出版社,2002:5.

[71] 石声汉.中国农学遗产要略[M].北京:农业出版社,1981:25.

[72] (法)让-玛丽·佩尔特等著.植物之美史[M].陈志萱译,北京:时事出版社,2003:107.

[73] a.(苏)瓦维洛夫(Н.И.Вавилов).主要栽培植物的世界起源中心[M].北京:农业出版社,1982;b.(英)勃基尔(I. H. Burkill).人的习惯与栽培植物的起源[M].北京:科学出版社,1954.

[74] 甘肃省文物考古研究所,吉林大学北方考古研究室.民乐东灰山考古—四坝文化墓地的揭示与研究[M].北京:科学出版社,1998:140—141.

[75] 中国西北至今发现年代最早的砷铜出土于青海省同德县巴沟乡宗日遗址,学者认为,中国西北早期青铜文化受到欧亚草原文化影响的观点,这种影响是经新疆进入河西走廊。关于齐家文化铜器在东西方文化交流中的可能性,可参见:a.徐建炜、梅建军,格桑本等.青海同德宗日遗址出土铜器的初步科学分析[J].西域研究,2010(2);b.安志敏.中国早期铜器的几个问题[J].考古学报,1981(3);c.安志敏.试论中国的早期铜器[J].考古,1993(12);d.梅建军.关于中国冶金起源及早期铜器研究的几个问题[J].吐鲁番学研究,2001(2);e.梅建军,高滨秀.赛伊玛—图比诺现象和中国西北地区的早期青铜文化[J].新疆文物,2003(1).

[76] 张居中,陈昌富,杨玉璋.中国农业起源与早期发展的思考[J].中国国家博物馆馆刊,2014:12.

[77] 张小虎,正楷,晓燕等.黄河流域史前经济形态对4kaB1P1气候事件的响应[J].第四纪研究,2008,11(6):1062.

[78] Christopher R.Gignouxa,Brenna M.Hennb,Joanna L.Mountainb.Rapid global demographic expansions after the origins of agriculture[J].Proc Natl Acad Sci U S A,2011 Apr 12;108(15).

[79] 傅罗文,袁靖,李水城.论中国甘青地区新石器时代家养动物的来源及特征[J].考古,2009(5).

[80] 石声汉.中国农学遗产要略[M].北京:农业出版社,1981:45.

[81] 李根蟠.农业科技史话[M].北京:社会科学文献出版社,2011:54.

[82] 韩高年.《山海经》西王母之神相、族属及其他[J].西北民族研究,2013(2):182.

[83] 张小虎,夏正楷,杨晓燕等.黄河流域史前经济形态对4kaB.P.气候事件的响应[J].第四纪研究,2008,28(6).

[84] 钱耀鹏,周静,毛瑞林等.甘肃临潭磨沟齐家文化墓地发掘的收获与意义[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2009,39(5).

[85] 孙新周.中国原始艺术符号的文化破译[M].北京:中央民族大学出版社,1998.

[86] 许悦.“卍”字纹研究[J].三峡大学学报(人文社会科学版),2008(S1).

[87] 王克林.“卍”图象符号源流考[J].文博,1995(3).

[88] 王克林.“卍”图象符号源流考[J].文博,1995(3).

上篇:

下篇:

甘肃省马家窑文化研究会

甘肃马家窑彩陶文化博物馆

地址:甘肃省临洮县南关1号临宝斋文化楼

电话:0932-2248229

甘肃省马家窑文化研究会鉴藏委员会

地址:甘肃省兰州市城关区城隍庙西一楼6号临宝斋

电话:+86 13893202682 0931-8400685

来信来稿:3027199@qq.com

Copyrights© 2010- All Rights Reserved 版权所有 甘肃省马家窑文化研究会

总访问 次 陇ICP备05004307号 设计制作 宏点网络

甘公网安备 62112402000025号

甘公网安备 62112402000025号